開始遊戲

跳過看內文

無論是在職棒、電影情節或是現實生活中,「原住民很會打棒球」 已經成為人們心中無法動搖的印象,打棒球更成為原住民部落中一種歷久不衰的流行。

棒球對原住民來說已經不僅是一種娛樂,而是深深牽動著他們生活的信仰。基於對棒球的熱愛以及想要打進職棒的夢想,許多原住民從小就加入棒球隊接受訓練。這群孩子投入大量的時間與精力在棒球上,將所有的生活重心從課業轉移到訓練生活中,朝著自己的目標前進。

但孩子們如此高比例、高密度的投入棒球,究竟是不是一件好事呢?又是什麼原因讓棒球成為原住民的一種「全民運動」?有這麼多的原住民孩子走上打棒球這條路,對他們又造成怎麼樣的影響?那些沒有成為職棒球員的多數人,後來又到了哪裡去?這些問題,無論是對我們或是原住民孩子來說,似乎都成了一道無解的難題。

不可否認的,先天的優勢讓原住民成為運動場上的佼佼者, 他們在運動方面有著驚人的協調性與爆發力,也成為他們大量投入的契機與原因。

許多原住民孩子一開始接觸到棒球都是受到家人的影響。受訪者小賴就有提到自己一開始就是因為爸爸很愛看棒球,於是看著看著自己也對棒球產生了興趣。

但棒球不只是一個個人的興趣,它也成為了一種家人間的傳承。在原住民社會中,父親常常將自己對棒球的熱愛或是無法成為棒球員的遺憾轉為對小孩的期許。這些孩子在過程中再度被塑造為傳承棒球的有力媒介。成功者成為棒球文化中的正向誘因,失敗者則將這些熱愛向下一代傳遞,讓棒球的價值生生不息的循環著。

除此之外,社區也是棒球風氣的促成者。受訪者也提到,幾乎整個部落的小孩都會參加棒球隊,棒球成為大家的共同興趣以及與彼此聊天的話題。建立關係也促進了棒球在部落中的盛行。

驅使他們願意繼續投入棒球運動的動機,除了是對棒球的熱愛,也是一種對更好生活的想望。職棒的亮麗色彩讓這群孩子對於自己的未來、對好的生活有了更多的期待。

多數的他們從小身處於經濟弱勢的環境,考量家中經濟是他們從小的課題。而加入棒球隊對他們來說,或許是成為「人生勝利組」的一種捷徑

結合優勢、興趣與高薪的棒球生涯,讓這些孩子趨之若鶩的投入其中,希望能夠藉此脫貧致富,也創造美好的人生。

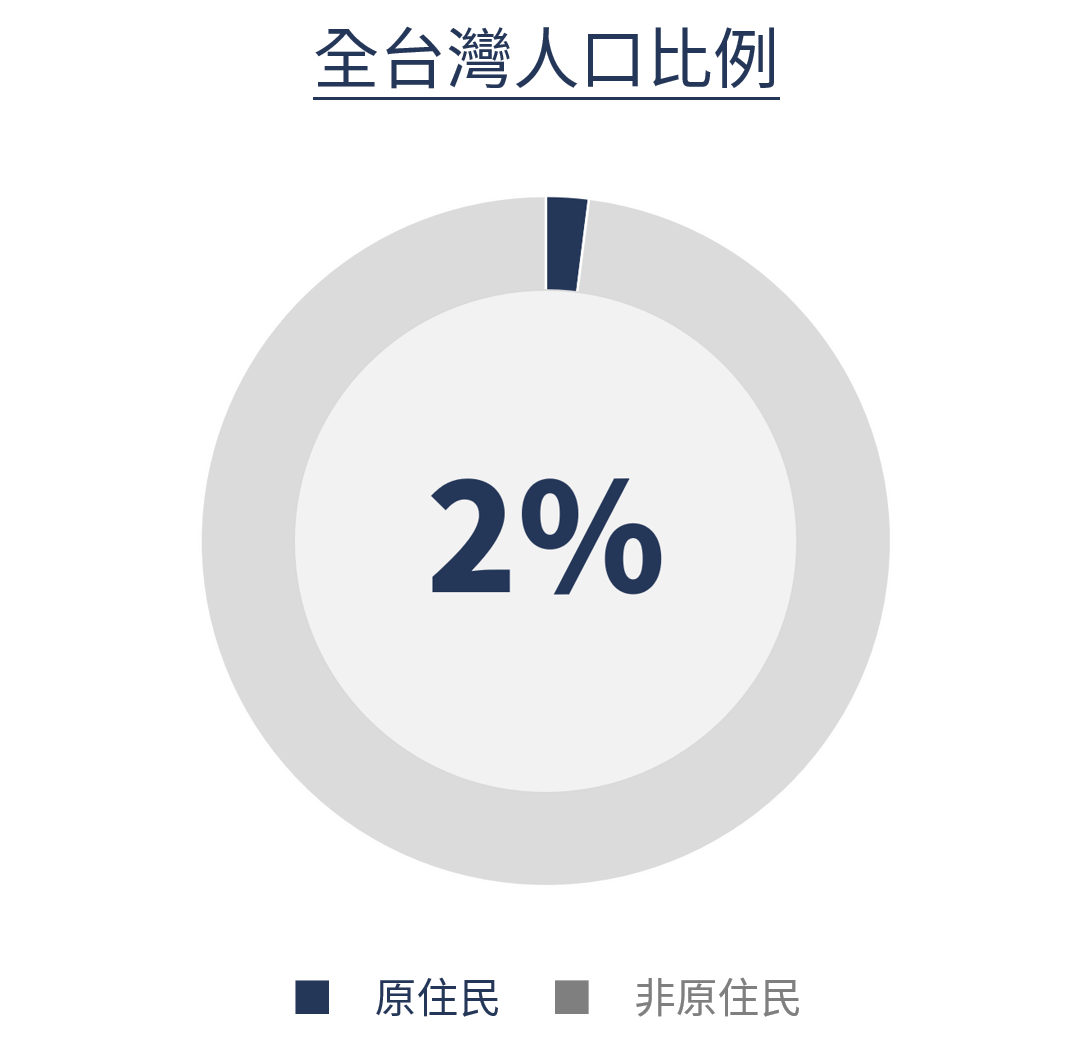

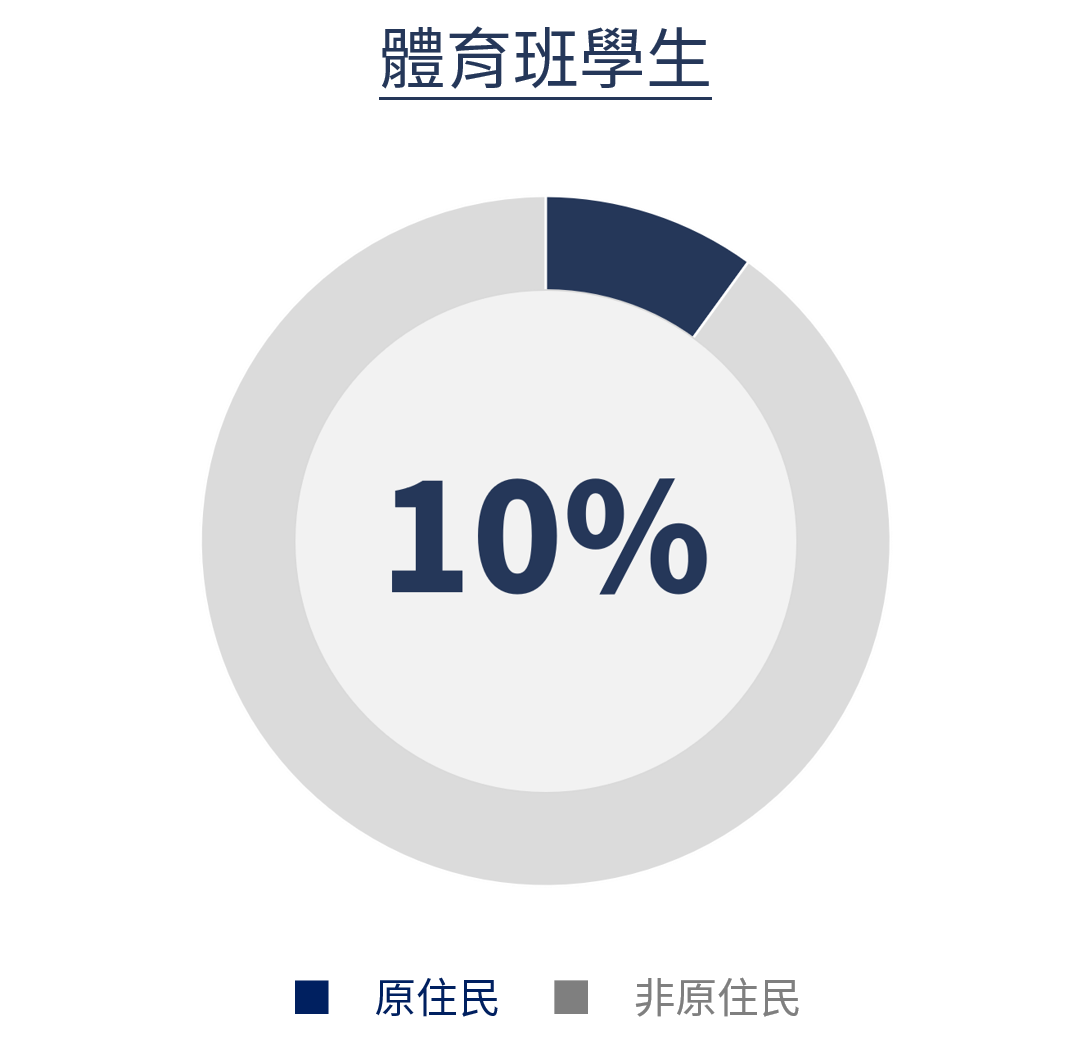

原住民人口僅占全台灣人口比例約2%,若不分體育班類型,我國目前約有4萬2000名體育班學生,而其中約10%左右為原住民體育生,占比相當高。

(資料來源:udn新聞網)

更進一步來看棒球隊的成員組成,約有三成的棒球體育生為原住民。國中參與棒球隊的比例最高,而高中次之,但比例差異並不懸殊,顯示大多的原住民孩子會選擇在高中繼續投入棒球。

高中的棒球隊多會經過甄選,性質已朝向培養專業球員,而非僅僅只是一項專項才藝。打到高中階段的原住民孩子無論是程度、組別大多都有意往棒球這條路發展,即使不能成為職棒選手,他們也想選擇有興趣的這條人生道路繼續前進,以運動績優生為目標希望進入大學。

但值得注意的是,原住民在大學階段參與棒球的比例急遽下降,幾乎少了一半,是什麼讓他們選擇退出這條路?

如同一場體育界的會考,這些選擇了棒球的孩子們在升上高中後也面對了人生中的第一次分流:重點訓練對象的木棒組以及難度較低的鋁棒組。

在職業的戰場上,打擊選手都是使用木棒,因此比起鋁棒組的球員,他們有較高的機會可以繼續往棒球發展,雖然兩組一起訓練,但球隊教練也會基於比賽、資質等因素,對木棒組的訓練更為紮實與重視。參加鋁棒組的孩子因為不夠穩固的訓練加上較少比賽的機會,在未來棒球發展上首當其衝的遇到了阻礙。缺乏比賽成績以及厚實棒球基礎,這些孩子的棒球路,越走越遠。

而木棒組的球員們有較高機會以體育績優生的身分升上大學,良好的高中體育競賽成績、教練推薦信、保持良好狀態等等都是他們在高中要負擔的課題。然而無論是木棒組或鋁棒組,影響他們未來棒球之路的,並非只關乎自身棒球能力,更多的是

大多數原住民家中的經濟情況並不是很好,參加體育班對這群孩子的父母來說也是個負擔,因此若在高中沒有打出亮眼的成績,他們大多都會選擇放棄繼續打棒球,轉而走進一般的升學體制或是直接工作。即便錄取大學,大學昂貴的學費以及對家裡經濟的擔憂與責任,也都成為了無法破除的阻礙。

大量以及高強度的訓練也讓他們身上受了傷,不利於選秀以及比賽,對其表現更產生巨大的影響,也因為缺乏金錢接受更進一步的治療。

雖然棒球已為台灣體壇中發展的較為成熟的一項運動,但出路仍然極為有限、加入職棒的機率並不高。職棒每年招收約30到50個新人球員,光是從棒球大專校隊畢業的應屆學生就超過250人,競爭非常激烈。環境的不成熟加上僧多粥少的情況,也讓他們以棒球為志向的人生有了不一樣的變化。

「想成為職棒球員,比考上台大醫科還要難。」

當少數棒球員憑著卓越的球技與機運繼續朝著目標走去,更多的他們面對的是放棄與被迫的選擇,只是此時這道人生的選擇題,能選擇的並不是他們。

過去對棒球的過度投入對此時的他們來說,似乎成了減少他們人生選項的阻礙。投入體育班的訓練讓這些原住民的孩子在課業上落後了一大截,無法以體保身分「晉級」的他們,若是要升大學,大多都只能透過重考來彌補。但有更多的人因為家庭的經濟因素,在體育班後決定進入職場,多半從事志願役、體力工作、服務業等行業。體育班的訓練讓他們可以很快的適應這些工作,同時也可舒緩家中的經濟情況。

於是,多數的他們棒球生涯就此結束。

原住民的棒球文化體現了他們在教育、經濟上然仍存在著的不平等,整個社會推著原住民孩子走向棒球這條路,卻也是整個社會阻止他們繼續在棒球這條路上面前進。當我們看到的是他們在場上的活躍,或許更該思考的是走下棒球場的他們,去了哪裡?

或許原住民對棒球的過度投入是個社會問題,但原住民對棒球的喜愛也是不爭的事實,該用什麼樣的態度來面對這樣子的棒球文化,是我們未來更該正視的議題。

製作團隊:郭芷沄 蔡葉蓉 林哲維

特別感謝:小賴、小謝

Copyright©2021 版權所有,禁止擅自轉貼節錄